20 febbraio. Dunque, stasera, parliamo dell’inquinamento atmosferico. “Aria viziata: affrontare la crisi della qualità dell’aria” è il titolo della conferenza dibattito di FareEco. Relatore è Roberto Mezzalama, presidente del Comitato Torino Respira. Lavora per una società internazionale di consulenza ambientale in vari Paesi in Europa, Asia centrale e Africa. Fra gli incarichi, è membro esterno del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino.

Claudio Aicardi, oggi moderatore, si incarica di rappresentare il punto di vista di noi cittadini: ci informiamo, ma è difficile scendere nel dettaglio. Siamo presi tra il silenzio da alcune parti o il bombardamento da altre. Difficile prendere posizione.

Inquinanti primari e secondari

Mezzalama richiama la situazione. Ecco la foto da satellite: una nube di colore grigio-marrone che disegna in modo preciso la Pianura Padana. Siamo lì sotto, 20 milioni di persone, 20 di maiali, 10 di mucche e così via. in un ambiente confinato dalle montagne.

Si, li conosciamo anche noi gli inquinanti. Inquinanti primari, biossido di zolfo e biossido di azoto, e secondari, risultato di processi di combustione incompleti, Un grande pentolone di azoto, zolfo, ossigeno. Bruciate qualcosa e vento e processi chimici li fondono. E circolano, trasportati dall’aria.

Lo zolfo, nei combustibili è quasi eliminato. L’Ammoniaca proviene prevalentemente dalle attività agricole. I particolati, sono tutto ciò che non è gassoso, e si formano specie d’inverno. Da notare che del particolato solo il 30 % proviene da auto o dai camini. La maggior parte si forma dalla reazione di Nox 2 e ammoniaca. Quando c’è tanto particolato si evidenzia anche quello ultrafine (il PM 2,5): che non riusciamo a misurare, ma in grado di entrare in profondità nel corpo, fino a superare le barriere cellulari.

Chi stabilisce i limiti di tolleranza per la salute

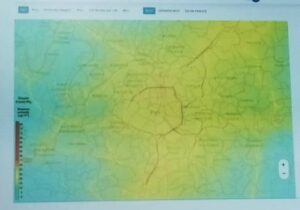

Come veniamo a sapere lo stato dell’aria? C’è un Piano regionale della Qualità dell’Aria. L’85% dell’inquinamento a Torino è dovuto ai trasporti. In PIemonte domina il maggior contributo sono i riscaldamenti. Quindi, ridurre le emissioni a Torino o in Piemonte comporta strategie diverse.

D’inverno, in particolare, si verifica un fenomeno molto sfavorevole: l’inversione termica. Più si sale di quota, più l’aria è fredda. D’inverno la tendenza si inverte. A una certa quota si ha l“inversione termica”. La nuvoletta a un certo punto si ferma. Come se mettessimo un coperchio. Gli inverni sono meno freddi e ogni anno i giorni favorevoli all’accumulo aumentano. Attenzione: quando ci dicono che in un certo periodo c’è stato un miglioramento, può essere che ci stiano mostrando un picco (negativo) favorevole.

Compito di definire i limiti a cui fare riferimento circa il rischio salute è dell’OMS, l’istituzione che gli USA vorrebbero abolire: saranno i vari Paesi a decidere se e come utilizzarli. In Italia la scelta è di renderli un po’ meno severi. Ma nel caso delle PM 10 il parametro passa da 25 a 5 cioè siamo più tolleranti di 5 volte. Per la salute una bella differenza.

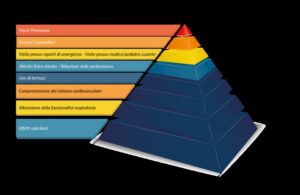

La salute

Gli effetti sulla salute non sono solo quelli letali. Molto può incidere sulle difficoltà respiratorie, ma di recente si è cominciato a capire che l’inquinamento è legato ad una enorme quantità di patologie, specie quelle cardiocircolatorie e il diabete. Si parla anche di decessi prematuri (all’anno) e anni di vita persi. Oppure, vale per i danni minori, significa vivere un maggior numero di anni in stato di malattia. Per visualizzare questa situazione si ricorre al disegno di una piramide: in cima alla piramide ci sono i casi mortali. (la relazione è tra gravità degli effetti sulla salute rispetto alla popolazione affetta da patologie. La gravità va da un minimo fino alla morte prematura).

L’associazione che fa capo a Mezzalama ha fatto un esperimento: alcuni cittadini si sono procurati un sensore con cui per 5 anni hanno rilevato i dati di inquinamento in numerosi punti della città: in 133 scuole gruppi di genitori hanno monitorato il traffico locale. Sorpresa: peggio messe non sono le scuole del centro, ma Torino Nord. Unica centrale è il Convitto Umberto primo: diversa sensibilità?

Cosa fare? Chiedere che venga ridotto il traffico. A Torino ci sono 693 auto per 1000 abitanti: Milano 570 circa. Qualche amministratore pubblico ci ha creduto. Ecco due mappe di Parigi, 2007 e ai giorni nostri, prima e dopo la cura. Come ci sono riusciti? Misure drastiche. Una di queste è la riduzione della velocità in tangenziale. Hanno scoperto che con il limite a 50 all’ora i tempi di percorrenza sono all’incirca gli stessi. C’è chi, come a Chambery, ha deciso scientemente di farne “una tortura”; la strada dritta incoraggia ad andare forte, quindi, chicane, alberi in mezzo alla strada. Rotonde.

A “Bologna città 30” sono stati introdotti una serie di provvedimenti: azione di convincimento, mettere dei limitatori, fare controlli. I risultati: intanto zero mortalità. Un impatto a 30 all’ora non è quasi mai mortale, a 70 all’ora quasi sempre. Inquinamento? Calo del 30%. Smetti di emettere, la concentrazione diminuisce.

Altro provvedimento da raccomandare: riprenderci lo spazio pubblico: a Torino ci sono 5 milioni di metri quadrati di superficie occupati da auto parcheggiate.

Infine, riattivare il sistema ferroviario metropolitano. Basti pensare ai “rami secchi” di cui ci siamo disfatti ada anni. Il Piemonte spende per i trasporti lo 0,01% del suo bilancio, la provincia di Bolzano il 2,5. 250 volte in più.

Infine, riattivare il sistema ferroviario metropolitano. Basti pensare ai “rami secchi” di cui ci siamo disfatti ada anni. Il Piemonte spende per i trasporti lo 0,01% del suo bilancio, la provincia di Bolzano il 2,5. 250 volte in più.

Non si tratta di colpevolizzarci. Il Governo regionale dispone di fondi per il trasporto pubblico, ma non li usa. La Metro è importante: ma Torino ha un’alta potenzialità per il trasporto in superficie. Da raccomandare all’Amministrazione la precedenza semaforica, le corsie preferenziali. E ancora, la città 30, e la decarbonizzazione.

Sono queste le richieste delle associazioni che si occupano di inquinamento.

L’inceneritore

Claudio Aicardi solleva il problema del gigante che ci sovrasta qui di fianco. Quanto incide l’inceneritore sull’inquinamento?

“Se bruciate una tonnellata di rifiuti, producete una tonnellata di CO2. Magari un po’ meno perché parte è di origine biogenica” risponde Mezzalama. E stiamo ampliando l’inceneritore. Il biossido d’azoto non è un’emergenza sanitaria; un’emergenza sanitaria planetaria è la CO2. In Germania c’è stata un’ondata di dismissioni di inceneritori.

Anche dal pubblico arrivano le domande: eccone una davvero interessante l’ effetto degli alberi sulla CO2. Molto marginale, secondo il relatore. In contesto urbano un 40-100 chili per albero, ma a Torino produciamo 3 milioni di tonnellato/anno. Piantiamo 500.000 piante? Dove le mettiamo? L’effetto della piantumazione, peraltro, è molto apprezzabile nel diminuire la temperatura d’estate.

L’appello di Riccardo Mezzalama: iscrivetevi!

Da leggere, su suggerimento dell’Ing Monzani: (https://www.isdenews.it/isde-italia-linquinamento-atmosferico-e-unemergenza-sanitaria-necessarie-misure-urgenti-per-la-tutela-della-salute-pubblica-pubblicato-il-nostro-position-paper/ , https://www.einaudi.it/autori/roberto-mezzalama/)

Gianpaolo Nardi

gianpaolon@vicini.to.it

Lascia un commento